VUCA時代におけるニーズの捉え方|山本茂貴氏が解説

2024.05.30

先行き不透明で予測困難なVUCA時代と言われる現代、人々は常に変わりゆく環境に身を置き、マインドも変わり続けています。ビジネスにおいては、企業がこの先何十年と生き残るには、世の中の変化に対応するだけでなく、変わりゆく生活者のマインドから真のニーズ「生活者インサイト」を捉えることが重要になります。

では、どのようにして人々の潜在的なニーズを探ればよいのでしょうか?

今回は、人々のマインド調査・研究から生活者のインサイトを定義し、未来に向けた事業開発やブランディングを支援するデザインエスノグラフィ社代表の山本氏に、VUCA時代のマインド変化や特徴について伺い、ビジネスの発展につなげるヒントを探ります。

山本 茂貴 氏

デザインエスノグラフィ株式会社 代表取締役

クリエイティブディレクター

1978年生まれ。名古屋市立大学芸術工学部プロダクトデザイン専攻卒業。グラフィックデザイナーとしてキャリアをスタートし、組織/人事系コンサルティング会社、ファッションマーケティング会社を経て、2014年にデザインエスノグラフィ株式会社を設立。同代表取締役就任。デザインに必要な審美眼と、エスノグラフィ※に必要な観察眼を組み合わせ、生活者のインサイトを探る事業を展開。リサーチ、未来洞察、センスメイキング、共創ワークショップ、デザイン経営支援、オウンドメディア開発など、企業や組織の中に未来のタネを見つけ、事業やブランドとして花開くまでの道筋を描くことを得意とする。

※ エスノグラフィ:民俗学、文化人類学などで使われる研究手法で、フィールドワークで行動観察を行い、その記録を残すこと。近年、心理学、教育学、医療分野、ビジネス分野で新たなニーズや問題を発見する有効な方法として取り入れられている。

パンデミックがもたらした欲求の変化

近年、「VUCA時代」という言葉をよく耳にしますが、VUCA時代とはどのようなことを指すのでしょうか?また、なぜこの言葉が注目されているのでしょうか?

VUCA(ブーカ)は変動性、不確実性、複雑性、曖昧性の英語の頭文字を取った言葉で、一言でいうと「先行きが不透明で将来の予測が困難な状態」です。そして、今がVUCA時代と言われる要因として、新型コロナウイルスのパンデミックの影響が大きいと思います。得体の知れない脅威が身近に迫り、多くの人が先の見えない不安を抱いたのではないでしょうか?しかし、それ以前にも自然環境でいうと災害、社会環境でいうと終身雇用の廃止などの出来事から、生活の不確かさや、影響の範囲や見通しがはっきりしないといった曖昧さを体感してきた人もいたはずです。それが今「VUCA時代」と言語化されたと捉えています。

企業においてもVUCA時代の変化が注目されています。その背景に、ビジネスにおける4つの要因があると考えています。1つ目は「急激なテクノロジー進化への対応」、2つ目が「イノベーションの必要性」、3つ目が「人々の価値観の多様化」、そして4つ目が「ビジネスに求められるサステナビリティ」です。私はこれらが「VUCA時代」への注目をさらに高めていると考えています。

企業におけるサステナビリティ推進の重要性が高まる中で、弊社には「課題とその解決策、どちらも不明瞭な問いが絶えず投げかけられ、どう対応すべきか」といったご相談が企業のお客様から多く寄せられ、まさにVUCA時代を生き抜くための戦略を模索しているような状況です。

VUCA時代の人々のマインドの変化は、パンデミック前後を比較するとわかりやすいです。人の欲求を階層的に捉えた心理学理論であるマズローの欲求6段階をベースに考えると、パンデミック前は、自分の夢・理想の実現やSNS上での承認など、人々は比較的上位の自己実現欲求、承認欲求を求める傾向にありました。しかし、パンデミックによって死を身近に感じた結果、自分の心身の健康や素朴で丁寧な暮らし(日常)といった生存の根幹に関わる安全への欲求、生理的欲求に対する関心が高まったと感じています。その視点で改めて振り返ると、サウナやソロキャンプなどが急激に流行ったことと合致していると思いませんか?

弊社ではそうした人々のマインドを「VUCAマインド」と呼び、VUCA時代におけるマインドの変化を突き詰めることで生活者の潜在的なニーズ、つまり「生活者インサイト」を捉え、それを企業のブランディングやマーケティング支援に活用しています。

デザインエスノグラフィ社でマインドの変化の収集・分析に力を入れている理由は何ですか?また、マインドの変化は、どのように収集、分析しているのでしょうか?

弊社は起業以来、さまざまな業界における潜在的なニーズの調査・分析を、デザインを用いた方法で行ってきました。具体的にはフィールドワークやワークショップなどを通してN = 1(調査対象が1人)の生活者のインサイトを深掘りし、デザイナーの立場からクライアントの課題解決に向けてコンサルテーションを行ったり、支援しています。

近年、マインドそのものの収集・分析に力を入れ始めた理由は3つあります。まず、クライアント側の各業界における商品開発のサイクルが加速し、調査に割ける時間が短くなってきたことです。次に、競争が激化する中で、目の前のユーザーの顕在化しているニーズを把握するだけでは不十分であること、そして最大の理由は、エネルギーやモビリティといった社会インフラやシステムを担う業界のクライアントの要求が「潜在的な顧客ニーズ」の把握だけではなく「社会変化を予測するために、生活者一人ひとりの価値観の変化を先んじて知りたい」と変化してきたことです。これはマインド収集・分析に至った一番の理由でもあります。

人口統計学や世代別特徴といった調査は、さまざまなリサーチ会社がすでに手掛けています。弊社だからこそできることは、デザインを用いて、構造的にマインドパターンを可視化することです。デザイナー視点での審美眼と、エスノグラフィ(定性的な行動観察の記録と分析)を通して、そこから生活者マインドを捉えるアプローチを生み出しました。

生活者マインドの調査は、仮説を思いついた時、新しい兆候を発見した時にメモを作成して蓄積し、それらをリスト化していく方法で収集していますが、それが単なる流行語なのか、昔からあるマインドの単なる言い換えなのかを見極めるのは結構難しいので、見誤らないように注意深く精査しています。

生活者の変化を言葉で表現した「VUCAマインド」カード

御社がクライアント向けに提供している「生活者インサイト」の探求方法について、ぜひ具体的にお聞かせください。

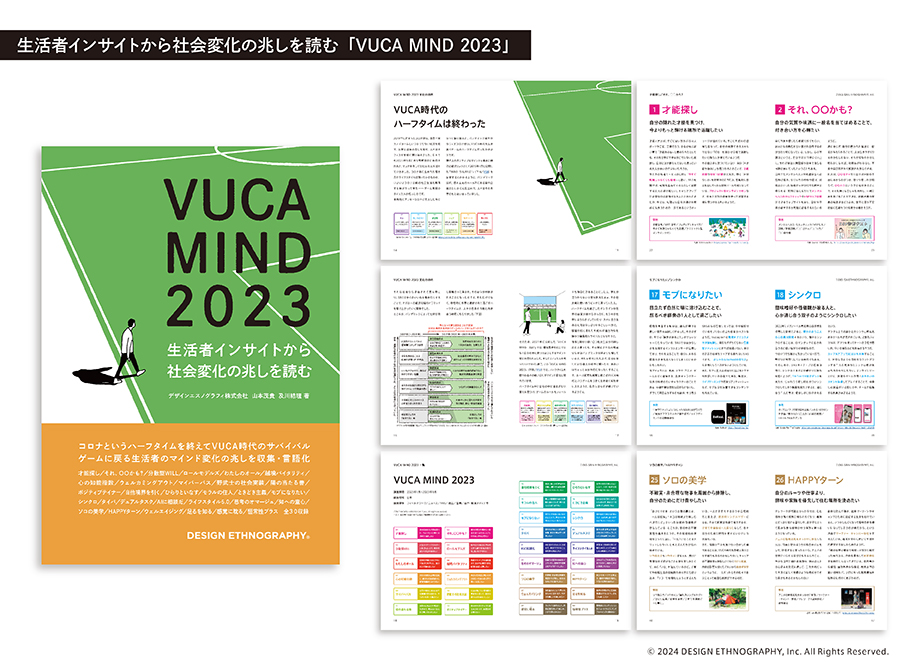

マインドの収集・分析を始める前から、弊社では「生活者のポジティブな行動を誘引するような気持ちを表す一般的なマインド」を表したカードをクライアント向けのワークショップのツールとして提供していました。

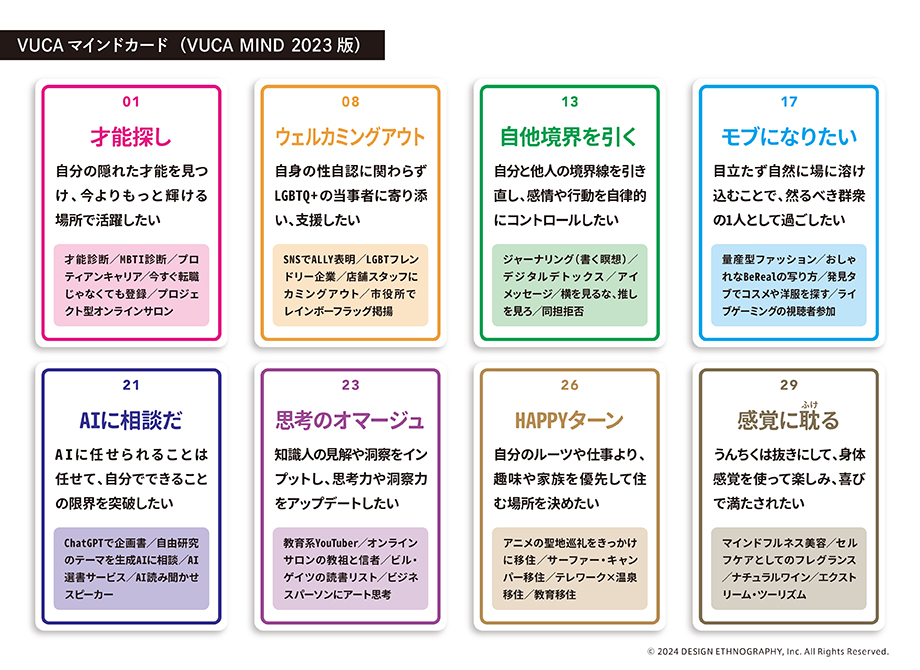

それを「VUCAマインド」として最初に形にしたのが2021年です。マインドは環境の変化に合わせて刻々と変わっていきますので、2023年に更新版を出しています。

では、ここからどう生活者インサイトを探るのかという話ですが、この30枚ほどのマインドカードを使ってワークショップやゲームを行い、感覚的に最新のマインドに触れながら新しい価値観を自分で感じ、実感をもって理解して頂けるようにしています。

また、クリエイティブを扱う弊社として、カードのワードチョイスも工夫しています。「いるよね、そういう人!」という感覚を持ってもらえるように、キャッチーな言葉を用いたり、単にわかりやすいだけではなく記憶に残りやすいように、また、暗黙的なマインドにリアリティを与えられるように工夫しています。

私たちはリサーチャーとかマーケターではないので、企業や社会に対して、世の中の現象を正しく伝えることがゴールではありません。企業や社会が「どうしたら世の中にまだないものを現実化できるか」あるいは「どうしたら目指す成果につながるか」といった目的を達成するためのひらめきをVUCAマインドから受け取っていただきたい、そんな想いから、カード制作ではワクワクするような言葉選びを心がけています。

実際に「VUCAマインド」を活用してインサイト探索を行う中で、印象的だったことはありますか?

カードを活用して発想力や顧客視点での立案能力を鍛えるワークショップでは、企業や業界によってそれぞれの色が現れるのが面白いですね。

例えばマインドを自分ごと化していただくワークショップでは、誰かの内面に同調する「シンパシー」と、第三者の視点で相手の気持ちを想像する「エンパシー」的なアプローチを取ります。その中で、技術開発や研究開発といった専門的な職種の方はマインドを取り込む時に、一つひとつのマインドを考察して「このマインドではどんな行動が起こりうるのか?」と論理的・客観的に分析します。一方で、マーケティングなどクリエイティブな職種の方は、直感的にそのマインドを取り込み、まるでドラマの主人公のようになって、生活者の行動を考えます。参加者の属性によって全然違った体験になっていたことが印象的でした。

また、特定のマインドを自分の中に取り込んだ上で未来へのアイデアを語っていただくワークは、その人ならではの価値観によってさまざまな視点や発見、気づきが得られる点でとても興味深いです。

その人自身が生きてきた時間の中で培われてきた視点や経験を当然消すことはできません。そこに新たなマインドが組み込まれることによって、我々が想定もしていなかったオリジナルな解釈が生まれます。そういった発想が新しいものを生み出すヒントや気づきになるのです。

なるほど、VUCAマインドカードを使ったワークショップを通じてクライアント側が生活者インサイトを自分のものにできるようになっているのですね。

そうですね。例えば新商品の開発では、まず利用者のペルソナを設定することが多いと思いますが、このVUCAな時代ではコンスタントにその仮説の幅出しをしなければなりません。しかし、N=1の考え方では幅出しに限界があります。

先ほど申し上げたようにエネルギーやモビリティ系のインフラを担う企業は、たくさんのステークホルダーや未来の生活者インサイトを知る必要があります。だからこそ、そのような企業の方々には、自社(自分)の中にはないマインドや価値観、想定できない新しいインサイトを素早く捉える視点を持ちたいといった形で利用されることが多いです。

また、直近のことだけでなく、将来的にインパクトをもたらすようなインサイトを持つペルソナを考えることにも活用されています。弊社はどちらかというと「社会変化の兆しを捉えるためのインサイト」としての活用を広げていくことを目指しており、実際、一般的なマーケティングというより、未来予測やビジネス機会の探索といったことに活用いただいています。

「マインド変化」に意識を向けて、イノベーション創出のきっかけに

VUCAマインド自体のさらなる進化や活用など、今後の展開として考えられていることはありますか?

VUCAマインドの進化としては、さまざまな企業や研究機関と生活者の変化予測を共同研究して、マインドをさらに深掘っていきたいと思っています。一方で、VUCAマインドは我々がやりたいことの一部で、あくまでも一つの起点だと考えています。

ですので、今はVUCAマインドを起点としたアプローチを展開していますが、今後は社会や地域、地球規模のスケールの課題を、人の尺度・感覚で捉えたらどうなるか、といったメソッドやアプローチにも取り組んでいきたいと思っています。

スケールが大きいと、どうしても個々人の尺度・感覚は置き去りにされがちです。しかし、弊社にはプロダクトデザイン出身のデザイナーである私と、都市デザインや建築分野出身のメンバーの知見があるので、それらを掛け合わせて、「人と社会」「人と地域」「人と地球」など、スケールが大きいながらも俯瞰ではなく人の認知、感覚のサイズ感でそれらを捉えられるようなアプローチを考えていきたいと思っています。

また、活用における展望としては、VUCAマインドを社員研修などの学びの場でも活用していきたい、もっとパーソナルに一人ひとりのビジネスパーソンの興味に引っかかりたいという想いがあります。ですので、VUCAマインドを身近に感じていただけるような活動にも取り組んでいきたいと思っています。

ビジネスパーソンに向けて、生活者マインドに着目したアプローチをビジネスに活用するためのアドバイスをぜひお願いします。

ビジネスパーソンのみなさんは、ご自身の専門分野や業界などでは、新しいビジネス創出のアプローチや、顧客のどういった生活や行動を変化させるかについて日頃から考えていらっしゃると思います。

その思考に、ぜひ加えていただきたいのが「どんなマインドの変化を持たせるか」という視点です。

イノベーションの定義に「既存要素の新しい組み合わせによる価値創造」という考え方があります。この考え方に倣い、普段のビジネスにおける思考プロセスにマインドの変化に着目したアプローチを加えてみる、つまり、自分が持っている既知要素である事業対象に「生活者マインド」を掛け合わせてみるのです。

具体例を挙げると「カフェは“癒し”や“リフレッシュ”の場。では、カフェで“モチベーション”や“スリル”を提供するとしたら?」といった具合です。

たったそれだけのことなのですが、新しい技術や難しい発想を取り入れずとも、意外と新しいアイデアが生まれるのを目の当たりにしているので、ワークショップでは、この手法をよく実践しています。

生活者が今まで叶えてこなかったマインド=未知の体験を、自分のビジネス領域に当てはめて考えてみると、新しいサービスのアイデアの種が生まれそうな予感がしませんか?ぜひ一度、試してみてください!

※本記事に掲載されたイラストおよび画像は、すべてデザインエスノグラフィ社の提供によるものです。